【ポケカ】デッキ構築のコツを解説!バランスのいい組み方は?

2025/02/11

ポケモンカードのデッキを組む際の考え方や、押さえておきたいポイントを解説!

デッキのバランスの取り方や、基本的な枚数配分などについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。 デッキを組む上で「コンセプト」を決めるのは非常に大事です。

デッキを組む上で「コンセプト」を決めるのは非常に大事です。

コンセプトとは、そのデッキが「なにをしたいのか」「どのポケモンを活躍させたいのか」「どのようにして勝ちたいのか」といった、デッキの”芯”となる要素のことです。

デッキの目的を明確化させることで、採用するカードの優先度を決めたり、構築を見直す際の指標にもなります。

基本的にポケカのデッキは、採用する「ポケモン」を軸に構築されます。

例えばエネルギー消費が激しいポケモンなら、エネルギーの加速手段を採用したり、2進化のポケモンを採用するなら「ふしぎなアメ」を採用したりと、ポケモンの性質に合わせたカードでデッキを構築していくことになります。

「見た目が好き」「効果が好き」など、様々な理由はあると思いますが、まずは使うポケモンが決まらないとポケカのデッキ構築は始まりません。 デッキ構築はトライ&エラーが基本で、実際に使ってみないと良し悪しがわかりません。

デッキ構築はトライ&エラーが基本で、実際に使ってみないと良し悪しがわかりません。

デッキを試すとき、特に確認したいのは、「使いたいポケモンがしっかり活躍できているか」という点です。

思うように回せていない原因を探り、それを解決できるカードに入れ替えていきましょう。 ポケカの公式サイトには、「デッキ作成ツール」が用意されています。

ポケカの公式サイトには、「デッキ作成ツール」が用意されています。

カード名を検索して実際にデッキを組むことができる上、組んだデッキの画像を保存したり、「デッキコード」を出力して後から調整を加えたりすることができます。

また、大会によってはこのデッキコードの提出が必要になる場合もあるので、デッキを考える際は公式サイトのツールを使うのがおすすめです。

デッキによって細かい枚数配分は変わってきますが、現状の環境デッキの多くは上記の割合で各種カードが採用されています。

デッキ60枚のうち、最も多くの割合を占めるのは「トレーナーズ」(グッズ/サポートなど)で、最も採用枚数が少ないのは「エネルギー」という構成になっています。

このような枚数配分になっている理由や、細かい採用枚数目安について見ていきましょう。 ポケモンは、大きく分けて<4つの種類>に分類することができます。

ポケモンは、大きく分けて<4つの種類>に分類することができます。

メインアタッカーとなるポケモンは、他のポケモンより多めに採用しましょう。

基本バトル場で戦わせることになるポケモンは、できる限り4枚採用した方が初手でバトル場における確率も上がります。

ただし、メインアタッカーでも進化先は枚数を減らす場合が多く、3枚程度の採用になる場合が多いです。

この辺りは、「1ゲーム中に何回そのポケモンを使いたいのか」を基準にして決めるのがいいでしょう。

サブアタッカーを採用する場合は、メインより少なめに採用するのがおすすめです。

基本的に、サブアタッカーはメインアタッカーを育てるまでの中継ぎになったり、メインアタッカーが苦手なポケモンに対して活躍できるポケモンを選ぶのがいいでしょう。

そのため、エネルギー要求が少なかったり、たねポケモンだったりと動かしやすさが重視される場合が多いです。

たねポケモンと比べて、進化ポケモンは進化元がいないと手札から履けず、腐ってしまう可能性があります。

メインアタッカーが進化、サブアタッカーも進化というデッキは、どうしても進化ポケモンの枚数が多くなりがちで手札事故に陥りやすいです。

そのため、片方は「たねポケモン」のアタッカーにしたり、サブアタッカーは進化の枚数を減らしたりで調整しましょう。

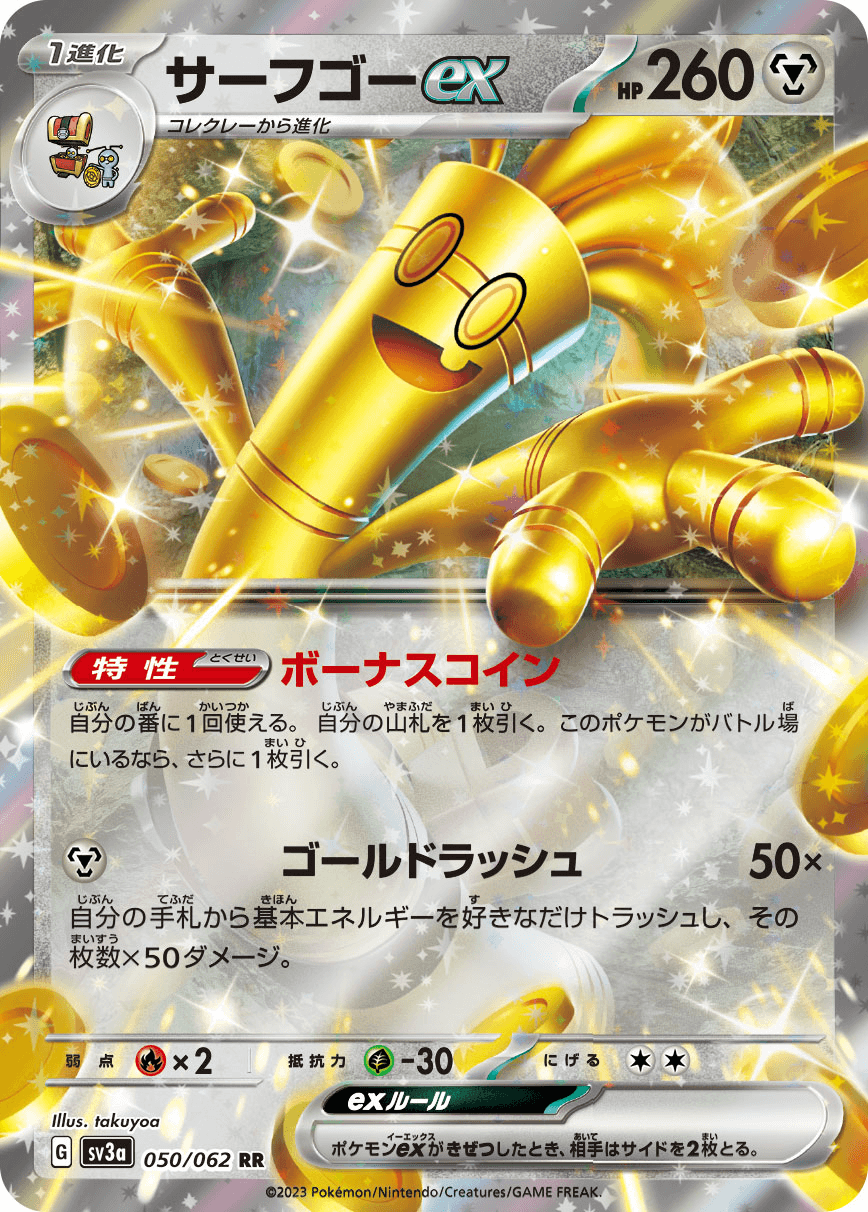

特性でベンチに置くだけで仕事ができたり、アタッカーとはまた違った活躍ができるポケモンを「システムポケモン」などと呼ぶことがあります。

システム系は、基本バトル場に出したくないポケモンが多いので、サーチ系で持ってくることを前提に採用枚数を極力減らす場合が多いです。

特に「イキリンコex」や「キチキギスex」といったサイドを2枚とられてしまうポケモンは、バトル場でスタートしたくないので1枚採用が多くなっています。 トレーナーズは、大きく分けて<3つの種類>に分類することができます。

トレーナーズは、大きく分けて<3つの種類>に分類することができます。

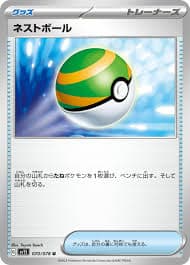

【1】のポケモンサーチにかかわるカードとは、「ネストボール」などのボール系や、「なかよしポフィン」などといったカードです。

どのデッキでも必須枠になるカードで、実質ポケモンの枠とも言えます。

その場に応じて「欲しい方を持ってこれる」という利便性などから、ただポケモンの枚数を増やすよりも、サーチ系を採用した方が有効的な場合が多いです。

多くのデッキで合計8枚前後採用されることが多く、デッキに4枚までしか入れられない同名ポケモンの実質5枚目以降としても機能します。

【2】のドローにかかわるカードとは、主に「博士の研究」や「ナンジャモ」といった「サポート」カードが該当します。

ドローはデッキを回すうえで欠かせない要素で、こちらも【1】のポケモンサーチ系と並んで必須枠といえるカードです。

ドロー系のサポートは、少なくて4枚、多いと8枚程度まで採用されています。

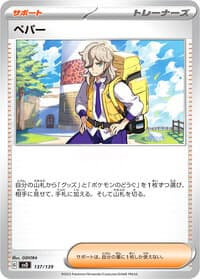

「ペパー」などの確定サーチを採用するデッキは、その分ドロー系サポートが少なくなる傾向があります。

【1】と【2】と比べると必須ではないものの、ポケモンの強みを生かすために必要であったり、重要な役割をするカードがこの枠に入ってきます。

中でもほとんどのデッキで採用されるのは「ボスの指令」です。

実質的にフィニッシャーともいえるサポートで、採用する場合は2枚入る場合が多いです。

次点では「エネルギー加速」系のカードや、「再利用」系のカードの優先度が高く、他のカードはデッキの枠が空いていれば採用するという形になります。

エネルギーは、ポケモンに技を使わせるためだけのカードで、デッキの循環には全く関与しません。

そのため、できる限り「採用枚数を減らしたい」というのが本音です。

「リザードンex」など、特性でエネルギーをサーチできるポケモンは、構築段階でエネルギーの枚数を削減できるのが強力な所以にもなっています。

普通のデッキの場合、手札から貼る用で毎ターン1枚は欲しいので、大体10~12枚前後は入ってきます。

採用カードの優先度に関しては以下を基準にしましょう。

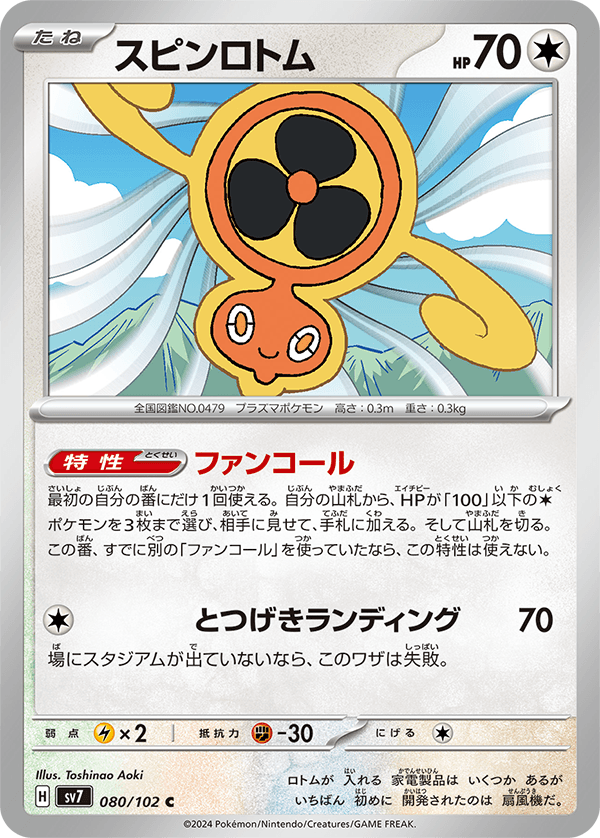

※exデッキのメタとして採用される「ミミッキュ」を倒すために「スピンロトム」が採用されることがある。

デッキが形になったら、今の環境で活躍しているデッキを想定した対策カードの採用も検討してみましょう。

特に意識したいのは、「苦手なデッキへの対抗手段」と「環境トップへのメタ」です。

ただし、対策を意識しすぎて自分の動きが弱くなるのは本末転倒なので、採用できても数枚程度にはなるでしょう。

また、ピンポイント対策というよりは、複数のデッキに刺さるカードの方が腐りにくいので採用しやすいです。

なので、食わず嫌いせず、一度は流行っている構築を触るのも大事だと考えています。

上記で紹介した構築のコツを踏まえて、実際にデッキを組んでみるとどうなるのか試してみましょう。

上記で紹介した構築のコツを踏まえて、実際にデッキを組んでみるとどうなるのか試してみましょう。

今回は「タケルライコex」を主役にするデッキを考えていきたいと思います。

使いたいポケモンが決まったら、そのポケモンの特徴を洗い出してみましょう。

ポケモンの特徴を理解できると、デッキにどのカードを入れるべきなのか、相性がいいカードが見えてきます。

タケルライコの場合、エネルギー消費が激しい点をカバーできるカードの採用や、古代関連の強力なサポートを採用できる点がデッキを組むうえで重要になります。 まずは暫定的な確定枠からデッキに入れていきます。

まずは暫定的な確定枠からデッキに入れていきます。

上記に加えて、古代デッキ限定で採用できる「オーリム博士の気迫」は、ドローしつつエネルギーも加速できる非常に強力なので4枚採用しています。

上記に加えて、古代デッキ限定で採用できる「オーリム博士の気迫」は、ドローしつつエネルギーも加速できる非常に強力なので4枚採用しています。

次に現状の枠だけでは解決できない問題を挙げていきます。

これらの課題を解決できるカードの次の優先度の高いカードに設定し、デッキに入れていきます。

上記で挙げた課題を解決できるカードを採用してみました。

上記で挙げた課題を解決できるカードを採用してみました。

オーガポン(草)は、場にエネルギーを用意しつつ、ドローできるのが強みですが、草エネルギーしか付けられないので、闘、雷エネルギーに加えて草エネルギーを採用しました。

オーガポン(草)は、場にエネルギーを用意しつつ、ドローできるのが強みですが、草エネルギーしか付けられないので、闘、雷エネルギーに加えて草エネルギーを採用しました。

オーガポン(草)で運用する場合は、草エネルギーを一番消費するため、エネルギーの採用割合を草50%/闘25%/雷25%という比率に枚数調整しています。

このあたりの細かい採用枚数に関しては、実際に優勝されているデッキなどを参考にするのがおすすめです。

デッキとしてある程度形になってきましたが、まだ枠が余っているので、最後はデッキの動きを強化できるカードや、デッキの安定感を底上げできるカードでデッキを埋めてみましょう。

残りの枠に入れたいカードを採用して試作デッキが完成しました。

残りの枠に入れたいカードを採用して試作デッキが完成しました。

上記に加えて、オーガポン(草)と相性がいい「ゼロの大空洞」を採用してみました。

上記に加えて、オーガポン(草)と相性がいい「ゼロの大空洞」を採用してみました。

ベンチに出せる数が増えるので、オーガポンを置ける数が増え、加えてラティアスやキチキギスなども出しやすくなります。

また、環境への対策カードとして「ジャミングタワー」も採用しています。

また、環境への対策カードとして「ジャミングタワー」も採用しています。

ワザマシン系の道具を無効化できたり、最近増えてきている「リーリエのピッピ」の「しんじゅ」対策にもなります。

※ただし、自分の勇気のおまもりの効果も消えてしまうので注意しよう。

タケルライコデッキの場合は比較的、枠に余裕がある方のデッキなので、空いている枠にこういった対策カードを採用しやすいのも魅力です。 デッキが完成したら、実際にそのデッキを使って対戦、もしくは一人回ししてみましょう。

デッキが完成したら、実際にそのデッキを使って対戦、もしくは一人回ししてみましょう。

実際に回してみると、思うように動かなかったり、「これがあった方がいい」などといった次の課題が出てきます。

出てきた課題に合わせてデッキの枚数を調整しますが、ここで大事なのは一番最初に書いた「コンセプトを損なわないこと」です。

次々と欲しいカードを入れすぎたあまり、デッキの本質を見失い、目的がブレてしまう方をよく見かけます。

「そのデッキがしたいこと」「明確な勝ち方」は損なわない範囲で、デッキを調整していくのが大事です。

デッキのバランスの取り方や、基本的な枚数配分などについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

初心者でも分かるデッキの作り方

デッキのコンセプトを決めよう

デッキを組む上で「コンセプト」を決めるのは非常に大事です。

デッキを組む上で「コンセプト」を決めるのは非常に大事です。

コンセプトとは、そのデッキが「なにをしたいのか」「どのポケモンを活躍させたいのか」「どのようにして勝ちたいのか」といった、デッキの”芯”となる要素のことです。

デッキの目的を明確化させることで、採用するカードの優先度を決めたり、構築を見直す際の指標にもなります。

使いたいポケモンを決めよう

| 軸になるポケモン | ||

|---|---|---|

|  |  |

基本的にポケカのデッキは、採用する「ポケモン」を軸に構築されます。

例えばエネルギー消費が激しいポケモンなら、エネルギーの加速手段を採用したり、2進化のポケモンを採用するなら「ふしぎなアメ」を採用したりと、ポケモンの性質に合わせたカードでデッキを構築していくことになります。

「見た目が好き」「効果が好き」など、様々な理由はあると思いますが、まずは使うポケモンが決まらないとポケカのデッキ構築は始まりません。

実際に回して確かめよう

デッキ構築はトライ&エラーが基本で、実際に使ってみないと良し悪しがわかりません。

デッキ構築はトライ&エラーが基本で、実際に使ってみないと良し悪しがわかりません。

デッキを試すとき、特に確認したいのは、「使いたいポケモンがしっかり活躍できているか」という点です。

思うように回せていない原因を探り、それを解決できるカードに入れ替えていきましょう。

ポケカ公式サイトのデッキ構築を活用しよう

ポケカの公式サイトには、「デッキ作成ツール」が用意されています。

ポケカの公式サイトには、「デッキ作成ツール」が用意されています。

カード名を検索して実際にデッキを組むことができる上、組んだデッキの画像を保存したり、「デッキコード」を出力して後から調整を加えたりすることができます。

また、大会によってはこのデッキコードの提出が必要になる場合もあるので、デッキを考える際は公式サイトのツールを使うのがおすすめです。

デッキ構築のコツ

各カードの採用枚数や割合について

| 枚数配分 | ||

|---|---|---|

| ポケモン 15枚前後 (25%) | トレーナーズ 30~40枚前後 (50~60%) | エネルギー 10~15枚前後 (15~25%) |

デッキ60枚のうち、最も多くの割合を占めるのは「トレーナーズ」(グッズ/サポートなど)で、最も採用枚数が少ないのは「エネルギー」という構成になっています。

このような枚数配分になっている理由や、細かい採用枚数目安について見ていきましょう。

ポケモンの採用枚数

ポケモンは、大きく分けて<4つの種類>に分類することができます。

ポケモンは、大きく分けて<4つの種類>に分類することができます。

- 【1】:メインアタッカーのたねポケモン

- 【2】:メインアタッカーの進化ポケモン

- 【3】:サブアタッカーのポケモン

- 【4】:システム系のポケモン

メインアタッカーは多めに採用

| メインたね | メイン進化 |

|---|---|

|  |

| 採用目安 | たねポケモン:3~4枚 進化ポケモン:2~4枚 |

|---|

基本バトル場で戦わせることになるポケモンは、できる限り4枚採用した方が初手でバトル場における確率も上がります。

ただし、メインアタッカーでも進化先は枚数を減らす場合が多く、3枚程度の採用になる場合が多いです。

この辺りは、「1ゲーム中に何回そのポケモンを使いたいのか」を基準にして決めるのがいいでしょう。

サブアタッカーは少なめに採用

| サブアタッカー | |

|---|---|

|  |

| 採用目安 | 各種1~2枚 |

|---|

基本的に、サブアタッカーはメインアタッカーを育てるまでの中継ぎになったり、メインアタッカーが苦手なポケモンに対して活躍できるポケモンを選ぶのがいいでしょう。

そのため、エネルギー要求が少なかったり、たねポケモンだったりと動かしやすさが重視される場合が多いです。

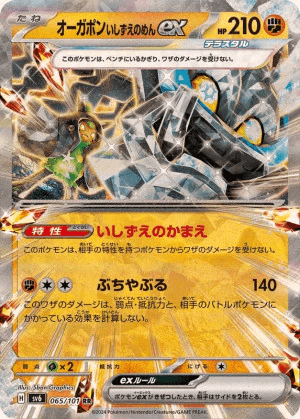

進化ポケモンの入れすぎに注意

ポケモンの枚数配分で特に気を付けたいのは、「進化」を入れすぎないことです。たねポケモンと比べて、進化ポケモンは進化元がいないと手札から履けず、腐ってしまう可能性があります。

メインアタッカーが進化、サブアタッカーも進化というデッキは、どうしても進化ポケモンの枚数が多くなりがちで手札事故に陥りやすいです。

そのため、片方は「たねポケモン」のアタッカーにしたり、サブアタッカーは進化の枚数を減らしたりで調整しましょう。

システム系のポケモン

| システム系 | |

|---|---|

|  |

| 採用目安 | 各種1枚 |

|---|

システム系は、基本バトル場に出したくないポケモンが多いので、サーチ系で持ってくることを前提に採用枚数を極力減らす場合が多いです。

特に「イキリンコex」や「キチキギスex」といったサイドを2枚とられてしまうポケモンは、バトル場でスタートしたくないので1枚採用が多くなっています。

トレーナーズの採用枚数

トレーナーズは、大きく分けて<3つの種類>に分類することができます。

トレーナーズは、大きく分けて<3つの種類>に分類することができます。

- 【1】:ポケモンサーチにかかわるもの

- 【2】:ドローにかかわるもの

- 【3】:その他(エネルギー加速/再利用系/妨害系など)

関連記事

ポケモンサーチ系

| ポケモンサーチ系 | |

|---|---|

|  |

| 採用目安 | 各種3~4枚 合計8枚前後 |

|---|

どのデッキでも必須枠になるカードで、実質ポケモンの枠とも言えます。

その場に応じて「欲しい方を持ってこれる」という利便性などから、ただポケモンの枚数を増やすよりも、サーチ系を採用した方が有効的な場合が多いです。

多くのデッキで合計8枚前後採用されることが多く、デッキに4枚までしか入れられない同名ポケモンの実質5枚目以降としても機能します。

ドロー系

| ドロー系 | |

|---|---|

|  |

| 採用目安 | 各種2~4枚 合計8枚前後 |

|---|

ドローはデッキを回すうえで欠かせない要素で、こちらも【1】のポケモンサーチ系と並んで必須枠といえるカードです。

ドロー系のサポートは、少なくて4枚、多いと8枚程度まで採用されています。

「ペパー」などの確定サーチを採用するデッキは、その分ドロー系サポートが少なくなる傾向があります。

その他(エネルギー加速/再利用系/妨害系など)

| その他(トレーナーズ) | |

|---|---|

|  |

| 採用目安 | 各種2~4枚 空いた枠に採用 |

|---|

中でもほとんどのデッキで採用されるのは「ボスの指令」です。

実質的にフィニッシャーともいえるサポートで、採用する場合は2枚入る場合が多いです。

次点では「エネルギー加速」系のカードや、「再利用」系のカードの優先度が高く、他のカードはデッキの枠が空いていれば採用するという形になります。

エネルギーの採用枚数

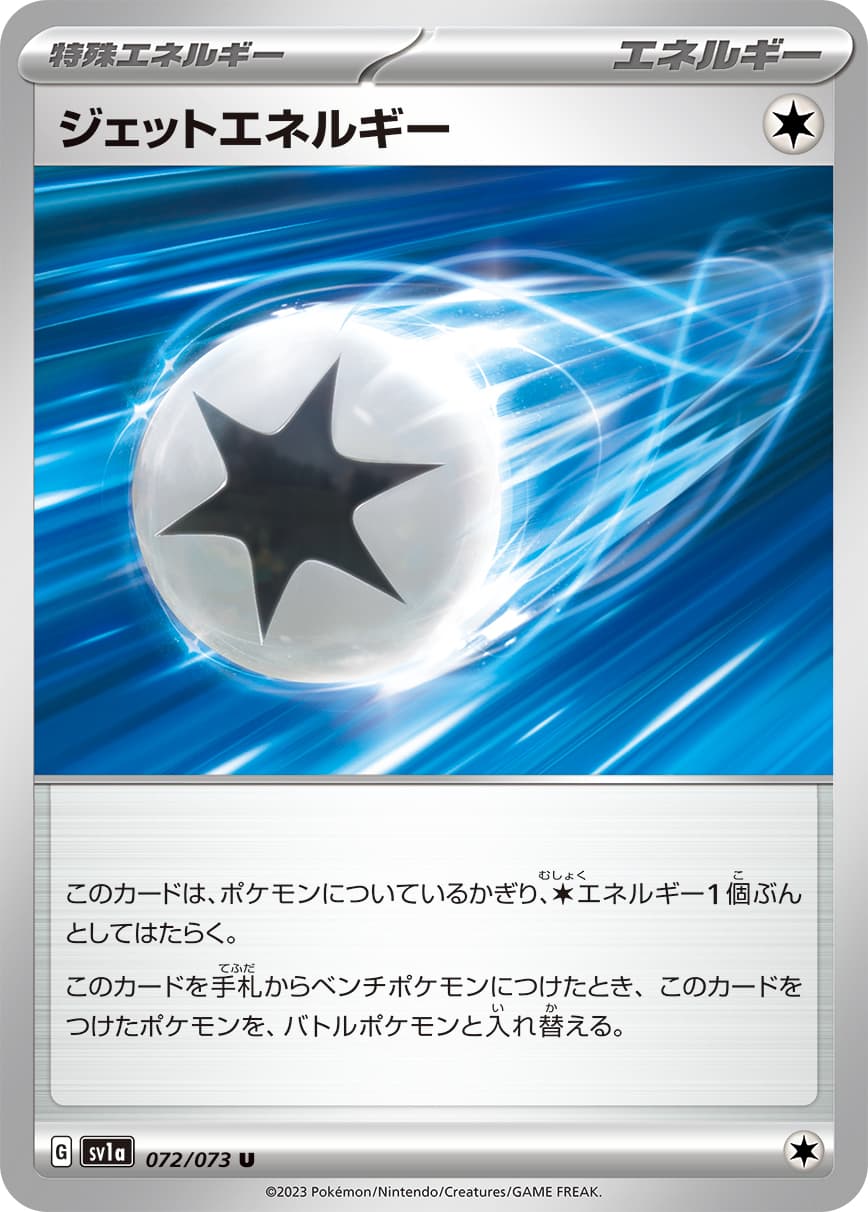

| エネルギー | 特殊エネルギー |

|---|---|

|  |

| 採用目安 | 合計10枚前後 |

|---|

そのため、できる限り「採用枚数を減らしたい」というのが本音です。

「リザードンex」など、特性でエネルギーをサーチできるポケモンは、構築段階でエネルギーの枚数を削減できるのが強力な所以にもなっています。

普通のデッキの場合、手札から貼る用で毎ターン1枚は欲しいので、大体10~12枚前後は入ってきます。

必須枠から埋める

1からデッキを組む際は、「絶対に必須→できれば欲しい→あったら嬉しい」というように、カードに優先度をつけてデッキを埋めていく方法がおすすめです。採用カードの優先度に関しては以下を基準にしましょう。

| 優先度:大 | ・メインアタッカー ・ボール系 ・ドロソ系 |

|---|---|

| 優先度:中 | ・相性がいいトレーナーズ ・システム系ポケモン |

| 優先度:小 | ・サブアタッカー ・その他トレーナーズ |

環境デッキの対策カードを採用する

| メタカード | 対策カード |

|---|---|

|  |

特に意識したいのは、「苦手なデッキへの対抗手段」と「環境トップへのメタ」です。

ただし、対策を意識しすぎて自分の動きが弱くなるのは本末転倒なので、採用できても数枚程度にはなるでしょう。

また、ピンポイント対策というよりは、複数のデッキに刺さるカードの方が腐りにくいので採用しやすいです。

一度はテンプレに触るのも大事

いわゆるテンプレといわれる鉄板の構築や、大会で「優勝」している構築は、猛者たちが勝つために最適解を突き詰めた結果が詰まっています。なので、食わず嫌いせず、一度は流行っている構築を触るのも大事だと考えています。

関連記事

実際にデッキを組んでみよう

上記で紹介した構築のコツを踏まえて、実際にデッキを組んでみるとどうなるのか試してみましょう。

上記で紹介した構築のコツを踏まえて、実際にデッキを組んでみるとどうなるのか試してみましょう。

今回は「タケルライコex」を主役にするデッキを考えていきたいと思います。

主役ポケモンの特徴を理解しよう

| タケルライコexの特徴 |

|---|

| ・進化しないで火力を出せるアタッカー ・火力が高い代わりにエネルギー消費が激しい ・HPが高く、弱点がないので倒されにくい ・<古代>関連のサポートを受けられる |

ポケモンの特徴を理解できると、デッキにどのカードを入れるべきなのか、相性がいいカードが見えてきます。

タケルライコの場合、エネルギー消費が激しい点をカバーできるカードの採用や、古代関連の強力なサポートを採用できる点がデッキを組むうえで重要になります。

まずは確定枠から

まずは暫定的な確定枠からデッキに入れていきます。

まずは暫定的な確定枠からデッキに入れていきます。

- <現状の確定枠>

- メインの「タケルライコ」を4枚

- タケルライコをサーチできるカードを8枚

- 技を使うためのエネルギーを合計10枚

上記に加えて、古代デッキ限定で採用できる「オーリム博士の気迫」は、ドローしつつエネルギーも加速できる非常に強力なので4枚採用しています。

上記に加えて、古代デッキ限定で採用できる「オーリム博士の気迫」は、ドローしつつエネルギーも加速できる非常に強力なので4枚採用しています。

次に現状の枠だけでは解決できない問題を挙げていきます。

| 現状の課題 |

|---|

| ・さらにエネルギーの加速手段が欲しい ・欲しいタイプのエネルギーを持ってきたい ・ドロー手段が欲しい ・サブアタッカーが欲しい |

課題を解決できるカードを採用

上記で挙げた課題を解決できるカードを採用してみました。

上記で挙げた課題を解決できるカードを採用してみました。

- <追加したカード>

- 場にエネルギーを用意できる「オーガポン(草)」

- サブアタッカーに「コライドン」と「オーガポン(闘)」

- エネルギーをサーチできる「大地の器」と「アカマツ」

- ドロソの「ナンジャモ」や「イキリンコ」、「キチキギス」

オーガポン(草)は、場にエネルギーを用意しつつ、ドローできるのが強みですが、草エネルギーしか付けられないので、闘、雷エネルギーに加えて草エネルギーを採用しました。

オーガポン(草)は、場にエネルギーを用意しつつ、ドローできるのが強みですが、草エネルギーしか付けられないので、闘、雷エネルギーに加えて草エネルギーを採用しました。

オーガポン(草)で運用する場合は、草エネルギーを一番消費するため、エネルギーの採用割合を草50%/闘25%/雷25%という比率に枚数調整しています。

このあたりの細かい採用枚数に関しては、実際に優勝されているデッキなどを参考にするのがおすすめです。

デッキとしてある程度形になってきましたが、まだ枠が余っているので、最後はデッキの動きを強化できるカードや、デッキの安定感を底上げできるカードでデッキを埋めてみましょう。

| 残りの枠に入れたいカード |

|---|

| ・1枚入れられるACE SPECは採用したい ・タケルライコの長所を伸ばしたい ・勝負を決められるカードが欲しい ・環境デッキへの対策手段が欲しい |

デッキが完成

残りの枠に入れたいカードを採用して試作デッキが完成しました。

残りの枠に入れたいカードを採用して試作デッキが完成しました。

- <追加したカード>

- 全員が逃げエネ0になる「ラティアス」

- タケルライコの耐久力を上げる「勇気のお守り」

- 倒したいポケモンを呼び出せる「ボスの指令」や「プライムキャッチャー」

- オーリム博士の枚数に触りやすくなる「ポケギア」や「ともだちてちょう」

- トラッシュしたエネルギーを再利用できる「エネルギー回収」系や「夜のタンカ」

上記に加えて、オーガポン(草)と相性がいい「ゼロの大空洞」を採用してみました。

上記に加えて、オーガポン(草)と相性がいい「ゼロの大空洞」を採用してみました。

ベンチに出せる数が増えるので、オーガポンを置ける数が増え、加えてラティアスやキチキギスなども出しやすくなります。

また、環境への対策カードとして「ジャミングタワー」も採用しています。

また、環境への対策カードとして「ジャミングタワー」も採用しています。

ワザマシン系の道具を無効化できたり、最近増えてきている「リーリエのピッピ」の「しんじゅ」対策にもなります。

※ただし、自分の勇気のおまもりの効果も消えてしまうので注意しよう。

タケルライコデッキの場合は比較的、枠に余裕がある方のデッキなので、空いている枠にこういった対策カードを採用しやすいのも魅力です。

試しに回して調整しよう

デッキが完成したら、実際にそのデッキを使って対戦、もしくは一人回ししてみましょう。

デッキが完成したら、実際にそのデッキを使って対戦、もしくは一人回ししてみましょう。

実際に回してみると、思うように動かなかったり、「これがあった方がいい」などといった次の課題が出てきます。

出てきた課題に合わせてデッキの枚数を調整しますが、ここで大事なのは一番最初に書いた「コンセプトを損なわないこと」です。

次々と欲しいカードを入れすぎたあまり、デッキの本質を見失い、目的がブレてしまう方をよく見かけます。

「そのデッキがしたいこと」「明確な勝ち方」は損なわない範囲で、デッキを調整していくのが大事です。